2024.05.22

2024.05.22

浏览量:

浏览量:

通识教育(General Education)的内核,是含蕴于所有知识之中,又在其之上的人文精神,它来自我们与他人的共情和对世界的无限好奇,鼓励我们探索生活的意趣、享受生命的美好。

这个春日,通识教育学院邀请每一个你共赴一次跨越文学、管理学、艺术学、哲学、电影与空间设计的文化旅程,跟随不同领域的实践者,跳出固定的思维框架,以崭新的视角去理解世界,以更开放的心态面对求知生涯,一同感受“通识影响力”。

“G·E影响力:通识文化活动季”邀请作家班宇,与校内外师生共同探讨文学创作的魅力,分享自己的写作经验与心得。带领读者们一同沉浸在文字的海洋,感受创作的力量,激发灵感的火花。

班宇,作家,曾用笔名坦克手贝吉塔。出生于辽宁省沈阳市铁西区工人村,东北大学秦皇岛分校计算机专业毕业。出版小说集《冬泳》《逍遥游》《缓步》,被誉为“东北文艺复兴三杰”。2007年开始兼职为音乐杂志写乐评。2018出版个人短篇小说集《冬泳》,先后获得第十九届百花文学奖短篇小说奖、第四届矛盾新人奖。

每个人走上自己学业和职业道路的路径是完全不同的,我想跟大家分享我整个的心路历程大致的样子,以及我近期做的写作和影视方向的一些工作,和我对这些工作的大致看法和理解。

一、音乐里有特殊的表达

我是一个乐迷。最早的时候听摇滚乐,大概99年,那时候我十二三岁,大概上小学六年级。不知道大家还有没有印象,当时电脑还是一个很奢侈的物品。那时候的电脑还有一个东西叫光驱,用来放光盘。光盘的内容可以是游戏、软件或其它,它也有一个播放功能,类似于大家看的VCD。

我印象特别深刻的一个下午,表哥说他几乎所有的同学都在看同一场演出,并现场给我播放了一下。那是94年,中国摇滚音乐新势力窦唯、张楚、何勇和唐朝乐队在香港的一次演出。我从来没有意识到原来我每天听着的音乐还可以做一种这样的表达,比如窦唯的那首《高级动物》。那个时候的窦唯还没进化到现在“仙儿”的阶段,也好像还没被后来的一些八卦消息所污染,看他唱《高级动物》里“矛盾”、“虚伪”等这些词,我就当时特别震惊,心想歌儿可以这么唱吗?

好像什么都没说,就是一个个词语的罗列,但好像每个词语都能让我认真想一下,包括唐朝乐队的《飞翔鸟》等。后来又听了一首歌,叫《太阳》,那是在2000年左右一个收音机广播电台里面听到的。当时沈阳每天8:30-9:00的时候有一档节目叫欧美音乐时间,主持人特别喜欢摇滚乐,除了经常放两首当时的后街男孩那样组合的歌曲之外,他还会夹带私货,放两首国内国外的摇滚乐,有一天就突然听到了唐朝乐队的《太阳》。那首歌的戈壁感非常强,就用一把木吉在那儿唱。有一句歌词就特别打动我:看苍天蓝蓝唯你独自占有。它不是从“太阳照耀我们,我们享受太阳的恩泽”这样的一个角度来说,而是“这么好的天空被你独自占有”,这种感觉给我提供了另一个视角。我觉得这好像是可以成为我个人对于整个世界表达的一个路线、一个途径。

于是就开始听了一切能找到的唱片,包括打口碟,接触到了打口CD的文化,也认识了一些喜欢同一种音乐的朋友,这是我维持至今的巨大爱好之一。从初中开始,虽然我能找到的东西、能买得起的唱片不多,但正因为这样,所有买到的唱片我都会反复听,也通过这个途径接触到了一些与文化相关的信息。比如说看电影,读书,听特别喜欢的乐队,当然也会想要去了解这些东西到底是什么。

所以我最开始接触到文学可能跟别人还不大一样,开始只知道一些零散的、像美国“垮掉的一代”那样的作品,比如杰克·凯鲁亚克的《在路上》、艾伦·金斯伯格的《嚎叫》,还有威廉·巴勒斯写的那些想象力奇绝的小说,以至于我当时对国内的文学完全不太了解,甚至可以说是无知。

给大家举个例子。我记得高二的时候莫言老师出了一本新书叫《四十一炮》,出版方在沈阳做了好几场活动,有一场就是在我所在的高中做演讲。那时候都谈不上是签售,因为学生们好像也都没买他的书,但就是这一场演讲改变了我对当代文学的看法。

当时我自认为还读了一点欧美文学,比如说福克纳、海明威这些,再比如说一些经典如《基督山伯爵》《悲惨世界》等。但是莫言在演讲中分享的书写过程的表达,以及他阅读的广度和深度都令我特别震惊,我觉得我真的是一个特别无知的人。

接下来就简单地读了一些莫言、余华老师的作品,包括当时被当做阅读样本的王小波。因为他写的确实是既幽默又聪明,又有一种天然的,好像比别的作者都很少触及的单纯的东西。比方说《黄金时代》,讲一男一女下乡插队后结合的种种形式,但是丝毫不会让读者误会,会觉得是那么有生命力的两个人,他们的结合是纯粹的一种结合,完全是生命的一种绽放,但他们的头脑里又受到时代的种种禁锢。王小波把这些点把控得特别好。

当时辽宁高考特别逗特别幽默,那时是不分文理科的,考大综合。也就是说,除了数学、语文、外语之外,其他6门课我全都得学。这6门课在一张卷子上,所有的选择题可能是每门课三四道选择题,你要是答错一道选择题6分就没了,这其实在高考里面还是挺让人心惊胆战的。我当时也没有文理概念,我不觉得自己文科成绩多优秀,也不会觉得理科成绩多么差。

所以考上大学之后,我觉得人生干对的第一件事就是给自己报了一个计算机专业,但我对这个专业完全没有概念。只觉得自己打游戏还可以,但好处是家长看在我学计算机的份上第一年就可以给我买电脑了,那么就方便我网上冲浪了。但忽然有一天我领悟到一点:计算机工作都还要写程序,要学代码。我发现我实在不愿意用另一种语言去跟机器对话,这是我内心特别抗拒的事儿。当时我可能还是喜欢音乐居多,就特别想要表达,我觉得一个人表达的欲望是特别可贵的。

因为我有特别充沛的表达欲,但是又想为摇滚乐做点什么,弹琴又不行,搞个乐队环境好像也不太行,就想看看自己能不能尝试写点东西。这是一个特别本能的反应。

我把音乐当成一张白纸,想象它可能是什么样的。因为对这个事儿有热情,对乐队和音乐人有兴趣,还有会觉得这遣词造句里面真的会有触动心灵的部分,跟你莫名的共情。

这种表达同时又是热血和激情飞扬的,因为都是年轻人冲在第一线,他们对音乐的热情就好像60年代法国青年对待革命的那种热情一样。你能感觉到音乐在坚实有力地表达你,同时也能反观现在你不喜欢的那些观念。所以我其实写音乐评论的时间很长,从06、07年断断续续地就给报纸、杂志写,后来又给一些媒体的音乐板块写,持续了将近10年,其中也包含我的计算机专业的大学生涯。

二、一些理解的达成和未达成才是真正的时代情绪

北方重工搬迁停产前,最后一炉铁水浇铸的“铁西”两字,每字重3吨,留作永久纪念。

其实在写音乐评论的时候,我也写了一些书评。最早的时候,比如出版社出版了某音乐人的传记,我会写一段作为它的推广,写多了后就有一些出版社找我给他们写小说方向的这种评论。还好这些年来我对小说的阅读虽然没有那么繁密,但是一直没有间断过。

这次的写作想法跟大学时期就不太一样,我想写一些更切实的身边的人和事,当时也是受到奈保尔的启发,想更接地气地描写一些在一条街上住的形形色色的人,以及他们是如何互相融合勾连在一起的。

我从小到大住在沈阳市铁西区的工人村。沈阳在建国之初就被规划得非常明确,就是为了中国的工业生产,我们就是“共和国的长子”,“长子”就是要肩负起最重要的工业生产任务。铁西区域所有的厂子和住宅规模都很庞大,也很密集,比如重型机械厂、高低压开关厂、沈阳变压器厂、沈阳冶炼厂等都在这里。

沈阳冶炼厂当时是全世界最大的冶炼厂,顶峰期间职工有三十万人。大家可以想象一下,这个厂子有三十万人。我的父母以及亲戚,比如我的姥姥姥爷、爷爷奶奶,所有人都在沈阳变压器厂。沈阳变压器厂当时也应该是亚洲最大的变压器厂,有十万人,这是一个非常恐怖的数字。光这两个厂加一起顶峰时期有四十万人,还有别的三五万、七八万、一两万人的厂子,几千人的厂也不计其数。

当时这些厂子都以“建设大道”为轴心分布在两边。它的北面全是厂区,一个住户也没有,放眼全是巨大的烟囱,常年路过都能闻到那种刺鼻的、偶尔还会觉得有点芳香的味道。每个工厂里面烟囱冒出来的烟都是不一样的颜色,有橙黄色的、赤色的,还有在光线下显出金色的,以及特别虚无缥缈的那种白烟,也有黑烟,还有那种滚滚的白烟。到那边你仿佛就会变得特别弱小,目所能及之处全是大型的工业建筑。要怎么形容呢?它们或者是千年堡垒一样顽固的、烟囱式的东西,或者是巨大的钢铁、机械、建筑,你都不知道那东西到底是要干什么用的,但是它就锈迹斑斑地展现在你面前。人们在它们面前的感受就是今天要是动一步,或者是它倒下了,那人的生命肯定就没有了。

建设大道的北面就是这样一种近乎恐怖的感觉,到了建设大道的南边,就是完全的生活区。生活区几乎一个工厂都没有,就是职工每天生活的家,遍布五六七八条马路,所以每天上班的时候人们就似机器人,也像流水一样骑着自行车通往一个方向,从南走到北,下班的时候也一样,这个场景在我们整个印象里太深刻了。

我还是举我家的例子。这一个厂鼎盛时期有十万人,它相对没落的时候也有五六万人。当时有资格的职工才能够被安排住房,所以大家就不可能都在同一个区域里,所以我们家属园区都分散在城市的某几个角落。当时我住的园区被称之为变压器厂宿舍,所谓的宿舍就是居民楼。我们当时形容它叫“大套间”。两间屋子,有一个小小的客厅和厨房、卫生间,大概五六十平米。

在20世纪90年代这算是一个还可以的居住环境。我们院里住的都是变压器厂职工,他们虽然住在这里,但其实大部分人互相不熟,在一个十万的厂子里面,咱们两个直接认识的概率没有那么高。大家见面会说“你是线圈组是吧?你们组的谁跟我是同一拨儿进厂的”。对方说“那是我同事,和他关系特别好。我也住这儿”。所以两个人先是结成邻里关系,而后再逐渐地把背后的工业场景描绘出来。这一点我印象也很深刻,当时会有一种壁垒的感觉。

这种感觉在哪儿呢?当时我们这边的小孩跟那边小孩(不同园区)几乎不在一起玩,在一起也经常打架。你也不知道为什么,但是确实有一种我们是不同世界的人的感觉。虽说大家都在一个工业环境里成长起来,但是确实会有细微的差别。

今天如果能想象到的话,好像是认为我们的父母所在的厂子是个大厂,有一份真正的光荣存在。城市的核心是由我们父辈的厂子来支撑的,而不是由你们的辅助单位来支撑的。这种观念特别幼稚,当然也特别错误。但是大家可以把它对位想象到《漫长的季节》里范伟老师饰演的角色王响。

王响说桦钢的第一锹是我爸爸的;我在桦钢从小到大生活了这么长时间;我经历了这个厂那么多辉煌的时刻;我是90年劳模兼被市长接见过……他就跟他儿子王洋说,你怎么可能不想进厂呢?他开始一直理解不了这一点,就说你一天不好好学习,考大学肯定考不上,天天在外边瞎混,你为什么不想进厂子来跟我们一起来工作?在他的意识里,子女在享受这份光荣的同时,又可以给生活提供将近一生的保障。那个时代生活过来的人,也包括我的父辈,他们这么想是没有错的。因为确实还没有到90年代中后期经历特别大的社会波动。

但其实他们的孩子,比如剧里面的王洋、沈墨、傅卫军这些人,要远比他们的父辈敏感。

所以今天我们的大学生们可能远远要比我们对这个时代更加敏感。他们知道在厂子里上一辈子班这个事儿不可能再实现,虽然不知道为什么,不知道接下来要面对的是什么东西,也可能是自己就不想当这样的人,或者是感到了经济体制会有一个较大的变迁,但是他们觉得这个事儿不可能成立。但是范伟老师饰演的角色王响就完全不可理解。

这也是悲剧导致的原因之一,这种不可理解也会导致他们对生活和感情上的误解,没有更多的办法去沟通。

后来我每天感受的场景里面最重要的是骑着自行车旅游,就像歌里唱的一样,从南到北,从北到南。那个时候我们还会感觉到这样的一个痕迹,在计划经济结构之下,每位职工的闲暇生活其实也是被规定好的。在我们的生活区域,你所有能想象的当时的娱乐方式,在单位报上来以后,都可以享受到一定的优惠。那时候我父亲每次发工资会有像今天一样的工资条,但你会看到很不一样的东西,比如说里面会有每个月五块钱的洗理费。你当然可以用这个补贴干别的,但是你已经被规划好了,就体现在这几块钱上。政府认为你可能每月需要平均五块钱的支出来满足你的洗澡和理发的需求,还可能是每年三十块零八毛的书报费,这是政府对大家除去工作之外业余生活的一种想象。这个东西给我印象特别深,而且我今天想起来,好像也没那么荒谬,我甚至觉得好像还挺合理的。因为这种支出仿佛有几个选项来让你去平衡你的工作和生活,可能比今天单纯的一纸合同更好一些。

当时这些场景和整个的设计,其实是在全国范围内的企业转型。工厂改制不是单单发生在东北,只不过刚才举例的东北几个厂子规模实在太大了。一个南方或者中部地区的厂子,两三万人突然没有工作,大家觉得好像这个城市还可以消化,还可以接受。但沈阳冶炼厂当时将近三十万人一下子没了工作,而且它不像变压器厂,是在被接管之后,慢慢从十万人变成八万人,变成四万人、两万人,现在是两千人,那么城市就需要用很多年一点点消化。

当时冶炼厂在宣布倒闭的时候是非常绝望的场景。职工们明天就全都回家了,工厂全都废弃了,他们用最后的钢水注了两个字叫“铁西”,这个精神还在延续到很多位置上,这就是他们最后的工作。

逐渐的,那些烟囱都被定向爆破,每天工厂里面会聚很多人,就像我小说里写的情节。他们会觉得这是我奋斗一生的事业,因为他们这一生没想过去做生意,没想过去搞自己的爱好。他们很难理解为什么,我也没出什么大错,我每天也在辛勤地工作,可为什么它会崩塌。所以这种理解的达成和未达成,我觉得才是当时的真正的时代情绪,而不是单纯的几个事件的变迁,一些事件可能只是外化之一。

三、历史中的东北命运

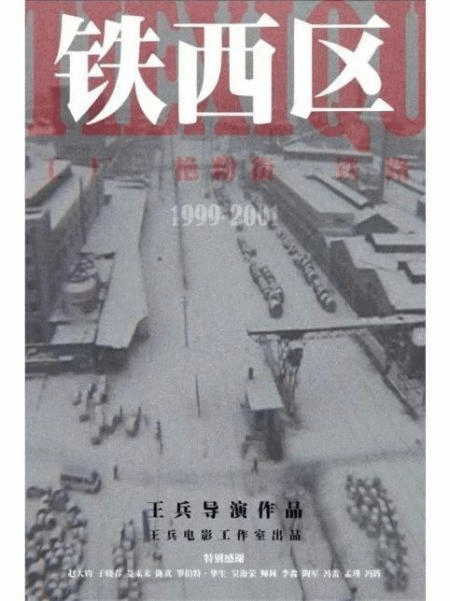

纪录片《铁西区》三部曲﹣工厂、艳粉街、铁路记录了1999-2001年间中国最老最大重工业基地﹣辽宁沈阳铁西区的没落。

这个事情大概发生在98年、99年左右。那时候我有一瞬间觉得街上多了好多无所事事的人。这个人在街上走,你能看出来他的漫无目的。他不是一个小孩,也不是一个年轻人了,可能是一个40岁左右的人,他只是在街上走。

然后大家怎么办呢?其实大部分当时失业的人是非常迫切的。他们需要寻找一份新的工作,因为面对的是有父母要养,孩子要读书等现实问题。他没办法接受每个月一直都有的工资忽然间就没了,家里的开销突然间很成问题。

举个例子。那个时候比较乱,每个人的情绪其实是不同的。我们家住的院子前面有一个车库,摆的都是自行车。每天大家从外面回来,要把这个车子锁在车库里,统一进行管理。车库的管理者有一个小屋子,很多人每天会聚到这个小屋子里一面确认事情的发展,一面打麻将。

我爸爸的一个朋友跟我家也住在一个院里面,并且他的儿子跟我是同班同学。他先于我的父亲失业,这哥们儿在我家待了两天,两天之后他就在那个屋子里连续打了七天的麻将。我每次上学、放学路过屋子都能看见他在那儿打麻将,是落寞无比的感觉。

他们当时的输赢是非常小,几分或一两毛钱,打一天可能输赢个十块、二十块。我那同学的爸爸七天以来废寝忘食,到最后头发都是竖立起来的,眼里面全是红色的、斑驳的血痕。就这样打了一周之后,有一天他突然起身,说,我走了,然后扛起了一个包走出门去。这时候大家才意识到他原来是卷了一个铺盖来打的麻将。所以他其实是给了自己一段时间来消化和忘记当下。当时很多厂里的技术工人失业后只能去工地上做一些基本的体力工作,所以他就只能去外地打工。这是我觉得更多的人消化当时情绪的状态。他们给了自己一点点时间,让自己知道这段时间不会特别漫长。

大家可以在B站上找来看那个时候的纪录片,会觉得特别可怕。你看每个人的衣着,要么是深蓝色、藏青色,要不就是黑色,都穿得特别没有花枝招展的状态和心情,整个城市黑压压一片。这个时候,父辈的压力是特别大的,但是反观我们同龄人正处在一个可怕的困难期。你想想爸爸出去找活儿干了,妈妈也没工作了,就没人管我们了,于是到处都是半大小子们每天在街上混。

由此街上打群架就成了习以为常的事。不知道大家是否真的了解打群架。整个过程其实是时间特别短的,虽然说来了很多人。因为大家平时没有受过专业训练,二十到三十分钟后,完全没有一点力气了。所以打群架就像闪电战一样,你还没反应过来,已经该搞的搞,该四散的四散了。整个城市都是这样一个状态。

听着我的形容,大家会不会觉得很癫狂。但当你习惯了之后你会发现这事也没那么明显。因为这些状态和事件都是需要很多年一点一点缓过来。我觉得今天可能大家会有更好的解决方式,但当时我真觉得大家想不出什么好办法来完全消化掉这样的情绪。

我甚至都无法描述清楚这些人是怎么从那几年过来的,尤其是1997到2004年这段时间。但是好在我觉得人的生命力可能就体现在这里:人只要有了一个家庭,有了你信任的同伴,有了跟你有血缘关系的家庭关系,好像总是可以找到一个新的办法。人们靠互相扶持来长久地维持生计。

以沈阳为例。这些人丢了工作之后,他们首先想的是我得自己把养老保险缴纳下去,所以就去找一个新工作,每个月赚一点,缴纳保险的同时,非常克制地过活,所有人都觉得会有解放的一天。

这个解放指熬到退休,终于可以不用工作了。薪水也许很微薄,但对于这样过了这么多年的他们来说,这个薪水也足够生活了。这是他们真正能放轻松的那一刻。

说说《盘锦豹子》,可能我想写的是我小时候最美好的记忆,所以我的第一个场景就是放鞭炮。为什么放鞭炮是一个特别美好的记忆呢?我姑父是警察,工作很特殊,带不了孩子,他也很愧疚,就经常拿吃的或其他东西到我们家,春节前夕就一箱一箱鞭炮往家里搬。我和我哥就感觉这些鞭炮再有多少天也放不完。回想起来触发我的是一个很有意思的场景。

沈阳的冬天下大雪,放眼望去全都是白色。我们在那么大面积的白色平原上放鞭炮。虽然当时很小,但是你会质疑人生。因为眼前只能看见白色,看久了就成了花的,仿佛一眨眼就会掉下眼泪。这种状态是有点茫然对不对?但是在记忆里这个场景特别深刻,所以我写《盘锦豹子》的第一个场景就是放鞭炮。

故事里的原型就是我的姑父,这其实跟小说创作的来源有关,包括刚才讲的跟我住一个院的两个人。我从小就特别喜欢姑父,因为他特别厉害,动手能力巨强,而且话不多,刚恋爱的时候来我家经常单独带着我出去玩。木匠活、水电、泥瓦活儿等他都会一点,是真正能帮助家庭解决各种问题的人,还少言寡语,从来不多说一句闲话,所以我家人也都很喜欢他。我特别喜欢他还有另外一个原因,因为他在印刷厂工作,虽然他不看自己印的书,但是会给我带回来一些类似于《十万个为什么》这样一些科普的书。

但就是这样一个人,在2000年的某一天,突然传来一个消息:他在工作时发生事故,胳膊被卷到了机器里面。

后来他虽然康复了,也休养了很长时间,但整个胳膊还是无法像之前那样行动自如。我觉得这就是一代又一代的伤痛,这种生活和生命的痕迹,总在以不经意的方式每天侵袭到你的生活里,从而使个人的命运发生巨大的改变和转折。

我前一段时间就想人与人之间的关系这种。一个人信任另一个人,信任的到底是什么呢?我是信任你说的那句话吗?但大家终其一生不可能说的都是真话,甚至你的真话在别人看来就是假话。那一个人对另一个人完全的交付和信任是什么?

我觉得是信任这个人的命。对,是他出于各种可能出现的各种挫折以及命运,以及这些事件对他的生活和生命的改变。能接受和悦纳这个人的命运才能说明你是真的从根本上产生了绝对的幸福。

四、向前看,再回首

《漫长的季节》剧集中高度还原了时代背景下东北普通芸芸众生的命运

我还想跟大家聊一聊这两年做的一点影视行业工作,主要做了《漫长的季节》和《逍遥游》。

做《漫长的季节》的时候,我觉得这事儿也很巧。我当时是一个摇滚乐迷,高中时哪个乐队来沈阳演出我都去看。03年有了卓越赛,当时辛爽他们就来沈阳演出,当然我那时候对这个人毫无印象。但是很多年之后一个巧合的机会遇见他,我开始半天都没有认出来,他说我以前是搞音乐的,我说好像有点印象。

后来我们就一起合作。我当时问辛爽一个问题:“原剧本里边最打动你的到底是哪一部分?”他说原剧本里边你要说关于案件的那些东西,我都没什么兴趣。但有一场戏是这样的,陈明昊老师饰演的角色马德胜去小区里面查案,车后面的轮胎丢了。这时候范伟饰演的角色王响说:这一片我是大拿,是谁干的我都知道,你搁那待会儿,我马上把他给找回来。然后果然去台球厅里面找到几个调皮捣蛋的小孩儿,一顿批评后把轮胎自己骨碌了回来。

我觉得这是当时整个人情社会结构中特别有意思的一点,我喜欢这样的,并决定后改的剧本里面将之增强。故事分三条线,一是96、97年青年人谈恋爱出事儿;二是98年马德胜查案这条线;然后就是16、17年主角们已经变成老人这条线。改着改着,忽然有一天制片人说我们好像越来越倾向老人这条线,因为越写越觉得那种所谓的命运感更值得一说。

因为他们都经历了几十年,但又不是普通意义上的历尽沧桑,而是每个人都有一个执念在心中,或者说他们的生命时间不是以物理时间为计量。为什么我们的戏叫《漫长的季节》,就是因为一个人生命里的某一天遇到的一件事之后,他的时间感会发生割裂和断裂,比如之前是每天按部就班地工作、学习、上班等,但遇到这个事之后,生命就被拦截。

对于王响,他儿子的事他永远也过不去,他后来的几十年时间,你可以把它看成为一天,因为他每天都在想的仅此一件事,生命里所有的思维都是围着这一件事来运转。所以我们其实是写了三个生命时间几乎停滞在同一时刻的人。

马德胜也是活在当时,案子已经查出来是谁了,但就是抓不到他,即使把他打了一顿之后还不解气,因为不能把他绳之以法。好,那就干脆不干警察了。马德胜的职业生涯显然跟这个世界也有着密不可分的千丝万缕的关系。

龚彪这个角色看似不同,但他同时也代表了工厂的一条线。他打了厂长的客户,他发现了厂长和他喜欢的黄丽茹那些事情之后离开工厂,从而进入了另一个生命状态,换成了另一种生命姿势。我们其实是想写这些事件人们是如何一点一点克服或者根本就克服不了。

所以最后我们为什么说向前看,别回头,可能也是代表着这样一个想法。但是同时导演特别聪明,这时候响起了配乐《再回首》,向前看的时候,再让我们回头看一眼。

昆德拉有一部小说叫《雅克和他的主人》,小说的结尾仆人问主人:“我们以后往哪走?”主人非常智慧地说:“这是人类最古老的一个玩笑。”

我觉得我们不管是生命还是学业,在所有向前看的时候,我们可能也需要再回头看一看,明确自己来路的同时,又能知道自己下一步的方向、爱好、专业等到底要怎么处理,到底要往哪走。你要知道不管往哪走都很轻松。

学校地址:陕西省西安市雁塔区东仪路8号

Copyright 2017 Xi'an Eurasia University , All Rights Reserved , 陕ICP备13005465-1